Sommaire

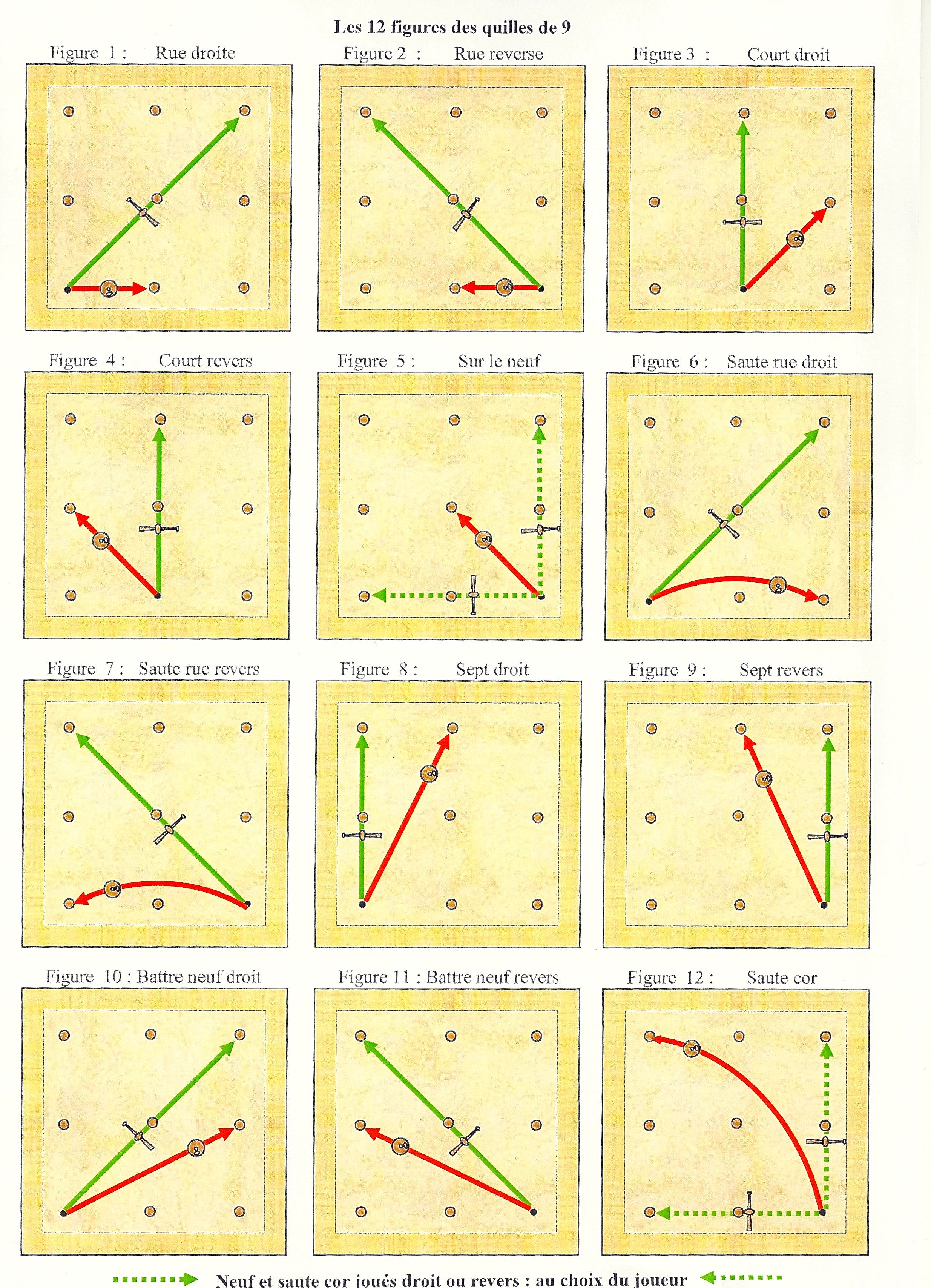

Le but du jeu de quille de 9 est d’effectuer une des 12 figures prédéfinies en percutant une quille à l’aide d’une boule. Il se joue sur une surface de jeu carrée où les quilles sont disposées en ligne de 3 pour former également un carré.

Histoire des jeux de quilles

Actuellement, toutes les régions de France ont des sports de quilles, mais leur pratique – majoritairement masculine – la forme et le nombre de quilles ainsi que leur disposition diffèrent d’une région à l’autre. Le jeu des quilles de neuf (lo jòc de quilhas de nau) se pratique en région Aquitaine et en Midi-Pyrénées, plus particulièrement dans les Landes, le Béarn et la Bigorre.

Il existe de nombreuses hypothèses quant à l’origine des jeux de quilles mais les premières sources textuelles datent du Moyen Âge. Probablement pratiqué en Gascogne comme dans tout le monde rural français dès le XVe siècle, il reste difficile d’établir les origines des quilles de 9 telles que nous les connaissons actuellement. Une hypothèse voudrait que les bergers aient inventé ce jeu dans les estives et l’aient diffusé dans la plaine lors des transhumances. Mais selon Gaston Ducasse « on jouait d’abord dans les campagnes, puis dans la villes où la bourgeoisie jadis s’était mise à le pratiquer, enfin il se répandit dans les départements circonvoisins des Basses-Pyrénées jusqu’aux environs de Lannemezan » avec un centre d’action dans le Béarn, à Orthez et un développement important à Pau.

Les quilles de neuf sont une forme de jeu de quilles, comprenant d’autres variantes telles que les quilles de 3, les quilles de 6, les quilles de 8, les quilles au maillet… Le jeu des quilles de neuf se démarque de par la taille et le poids des quilles et de la boule ainsi que les dimensions du terrain de jeu, le plantier.

Jouer aux quilles de neuf

Le jeu a lieu dans le quilhèr (quillier), bâtiment qui abrite le plantièr (plantier), à savoir l’aire de jeu en terre battue sur lequel sont disposées, en carré, huit quilles en hêtre. La neuvième quille, dite lo nau (« le neuf »), est au centre du carré. Les neufs quilles sont stabilisées par des plots en bois ou en téflons, les pitèras ou pitets (pitères).

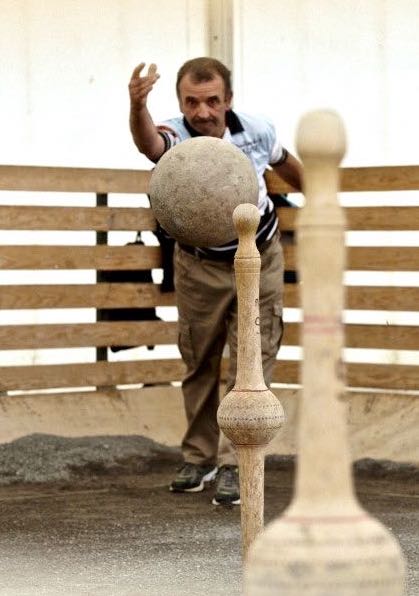

Le joueur se place devant une quille dite quilha de man (quille de main). Il vise avec la boule, tenue par la poignée, la poma (pomme) de la quille de main et la frappe de telle sorte qu’elle se mette à l’horizontal pour abattre les autres quilles imposées par la figure. Dans ce même mouvement, le joueur doit envoyer la boule sur la quille dite « plomb ». Une série de 12 figures de tir imposées doit ainsi être réalisée.

Que cau choès tà rebàter (Il faut faire choix pour rebattre)

Soit le joueur fait choès (choix), soit il fait faus (faux).

-

Choès :

Le tir est réussi lorsque le coup est choès, c’est-à-dire que la boule est restée à l’intérieur de l’aire de jeu et qu’elle a fait tomber la quille de main et le « plomb ». Cela permet de jouer un second coup, la rebatuda (la rebattue) : le joueur choisit la combinaison qu’il préfère, le but étant de faire tomber le plus de quilles possibles. Pour la « rebattue », la boule peut sortir de l’aire de jeu. -

Faus :

Le tir est faus lorsque la boule sort de la ligne de démarcation qui désigne le périmètre de jeu. La « rebattue » ne peut pas être jouée dans ce cas. En revanche, lors du premier faux, un « joker » peut être utilisé pour rejouer

Entre chaque tir, les joueurs procèdent au pitatge des quilles. Le pitaire (piteur en francitan) replace les quilles sur les pitèras.Bien que le hasard soit une variable important du jòc de quilhàs de nau, c’est un sport qui fait appel à la force et à l’adresse du joueur. De multiples facteurs entrent en compte : l’angle de tir et la longueur du lancer varient suivant les tirs imposés, obligeant le joueur à changer son geste technique tout en s’adaptant au matériel du quillier (les boules et les quilles peuvent varier dans leur poids et leur densité) et à la déclivité du terrain de jeu.

Les figures de tir

Un règlement du jeu de quilles de neuf de 1832 évoquait alors 8 jeux. Les organisateurs de la première compétition officielle, qui se tint à Dax en 1898, s’en inspirèrent pour imposer cinq jeux : sept ordinaire droit, sept ordinaire revers, battre au neuf droit, battre au neuf revers, le saute-corn droit ou revers. C’est, désormais, une série de 12 figures de tir qui sont imposées lors des compétitions, dont 7 jòcs corts (jeux courts) et 5 jòcs longs (jeux longs) :

Jusque dans les années 1950, les quilhons (joueurs de quilles) jouaient dans des auberges-cafés. Cette pratique existe toujours mais la « partie » se joue en 6 points gagnants : un tirage au sort détermine l’équipe qui choisit une première figure à réaliser. Pour remporter le point, l’équipe qui donne le jeu doit faire tomber au moins une quille de plus que son adversaire (« lever de deux quilles » signifie avoir deux quilles d’avance), sinon c’est l’autre équipe qui gagne le point. La figure suivante est choisie par l’équipe qui vient de perdre le point. Cette pratique est également utilisée lors des entraînements, par équipe de deux.

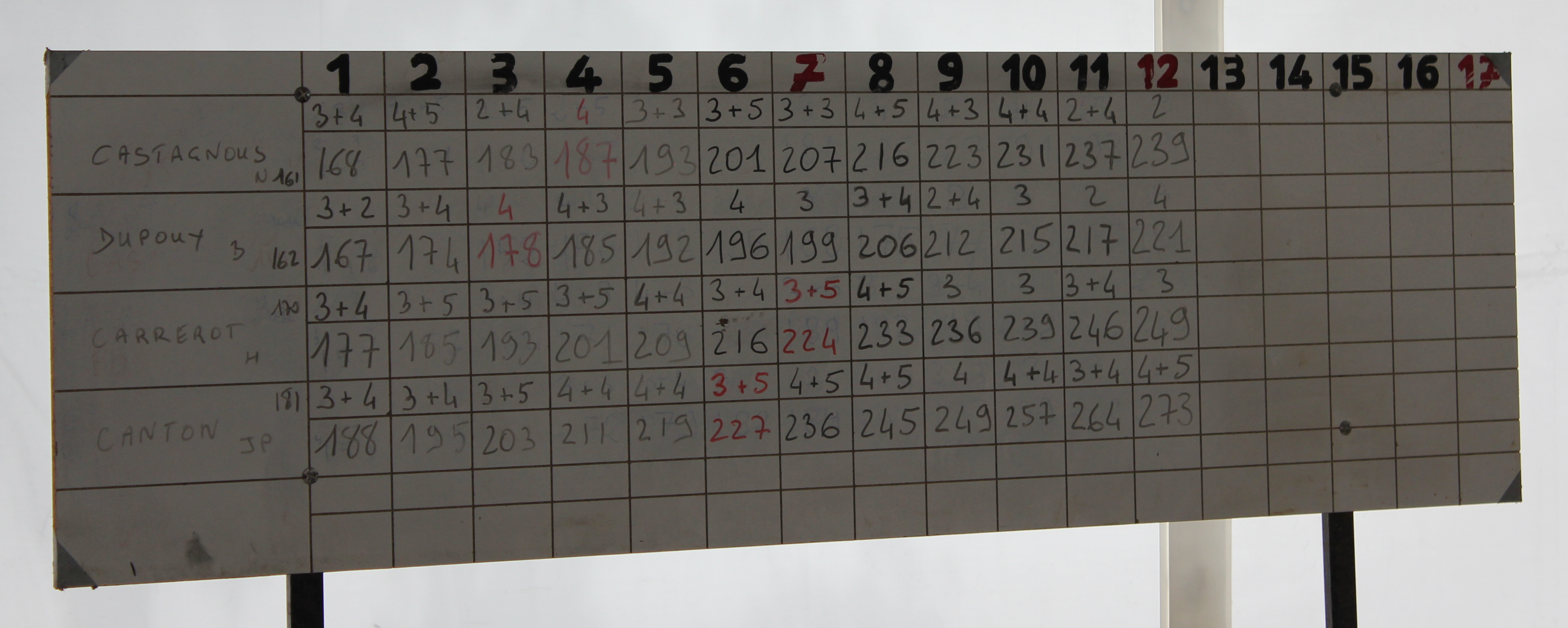

Les scores

Le score, totalisé sur un tableau, correspond au nombre de quilles tombées :

- Lorsqu’un joueur fait choès : toutes les quilles abattues lors du jeu et de la rebattue sont comptabilisées ;

- Lorsqu’un joueur fait faus : seules les quilles du tir initial sont prises en compte.

Le vainqueur est celui qui aura fait tomber un maximum de quilles et donc comptabilisé un maximum de points en réalisant les figures dans l’ordre.

« Sportification » et apprentissage

Des règlements officiels en 1926 et en 2003 codifie et « sportifie » la pratique du jeu traditionnel de quilles. En 1948, à Orthez, le sport s’institutionnalise avec la création de la Fédération Française des Quilles de 9, désormais affiliée à la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles.

Selon leur niveau, les joueurs sont classés dans des catégories : débutants, troisième catégorie, deuxième catégorie, première catégorie et les hors-classes composées des meilleurs joueurs. A partir de 68 ans, la catégorie des vétérans peut être intégrée.

L’apprentissage du jeu de quille de neuf est principalement informel, par observation directe et par imitation. La transmission orale peut s’effectuer dans le cadre associatif ou familial.